Centenario de la Rebelión Dule de 1925: La lucha indígena contra el colonialismo interno (Parte I)

- domingo 23 de febrero de 2025 - 12:29 AM

Para comprender los factores que llevaron a la Rebelión Dule de 1925, es fundamental que analicemos varios factores ideológicos que estaban presentes en aquella época y que fueron determinantes en la mentalidad colonial de los gobernantes. En primer lugar, la influencia del concepto ideológico de civilización y barbarie, que surge en el siglo XIX como parte del pensamiento eurocéntrico y colonialista que justificaba la expansión de los Estados nacionales sobre pueblos considerados “atrasados” o “primitivos”. En América Latina, esta idea fue promovida por intelectuales, políticos y escritores como Rómulo Gallegos en su novela “Doña Bárbara”, quienes veían la modernización como un proceso que debía erradicar las culturas indígenas y afros considerados “bárbaros” para dar paso a un modelo basado en valores europeos. Este concepto popularizado en la obra Facundo: Civilización y Barbarie (1845) del escritor y político argentino Domingo Faustino Sarmiento, planteaba la dicotomía entre la “civilización” representada por las ciudades, la educación y las influencias europeas, y la “barbarie”, encarnada en las poblaciones rurales, indígenas y gauchas.

Tras la separación de Panamá de Colombia en 1903, las políticas hacia los pueblos indígenas estuvieron influenciadas por esta ideología colonial de “civilización y barbarie”. En un Estado proto-oligárquico-liberal aún en formación, los gobernantes adoptaron esquemas eurocentristas heredados de Colombia, reforzados por la influencia estadounidense en la modernización del país. La élite oligárquica buscó consolidar el territorio aplicando políticas de control ideológico, apoyadas por la Iglesia católica en los ámbitos religioso-educativo, político-jurídico y económico. Esto generó un conflicto con los Dule, un pueblo guerrero con fuerte cohesión cultural y territorial, a diferencia de otros grupos indígenas que fueron asimilados o desplazados.

Tras la visita, en 1904, de las autoridades guna al nuevo presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero, se establecieron lazos iniciales con el gobierno. En 1906, se envió a un grupo de jóvenes a la ciudad capital para recibir educación. Sin embargo, fue en 1907, con la llegada del sacerdote jesuita Leonardo Gassó, cuando se implementó una política de evangelización en la región, utilizando a los jóvenes que habían estudiado en la comunidad como agentes de cambio de sus propias comunidades, en especial en Yandub y Aggwanusadub donde surgieron los primeros conflictos debido a la evangelización forzada a niños y jóvenes. Tanto la Iglesia católica como la bautista buscaban monopolizar la educación y la conversión religiosa, imponiendo la renuncia a la espiritualidad ancestral guna.

Por otro lado, el gobierno, bajo ese marco ideológico colonial, había implementado la Ley 59 de 1908, denominada “Ley de Civilización de Indígenas”, que promovió la creación de escuelas y la concesión de becas para jóvenes guna en la ciudad capital. Su objetivo era integrarlos a la sociedad panameña bajo un modelo de asimilación en detrimento de su cultura. Durante la administración de Belisario Porras, el gobierno había implementado un sistema de control político sobre los territorios indígenas. En 1912, se promulgó la Ley 56 del 28 de diciembre, que promovía la “reducción a la vida civilizada de las tribus bárbaras, semi-bárbaras y salvajes”. Ese mismo año, se estableció la Circunscripción de San Blas o Intendencia de San Blas, con la intención de fortalecer la presencia gubernamental en la región. (Bernal Castillo, 2025)

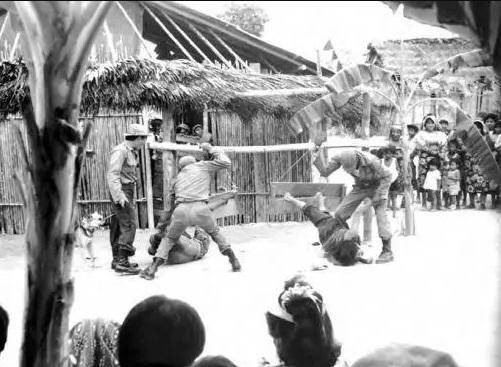

En comunidades de Narganá y Aggwanusadub, las políticas de control ideológico fueron aún más severas. En estas dos islas, según Bernal Castillo, se crean calles amplias, se elimina la casa del Congreso, se obliga a las mujeres solteras y casadas a bailar el típico a altas horas de la noche con los policías, se implanta el carnaval con reinados, luego se trató de expandir al resto de las comunidades guna.

También el gobierno panameño había promovido la explotación económica del territorio guna mediante concesiones a empresas estadounidenses y locales. En 1915, se estableció el Poblado Agrícola de Nicuesa, y en 1916 se otorgó otra concesión en el extremo oriental del territorio guna. Estas tierras fueron ocupadas por empresas extranjeras dedicadas a la explotación forestal, lo que provocó una fuerte resistencia de las comunidades indígenas afectadas. (Bernal Castillo, 2025)

Ante estas medidas ideológicas coercitivas del gobierno, desde la década de 1910, se comenzó a organizar una respuesta ante estas imposiciones. Bajo el liderazgo de Nele Kantule y Simral Colman, los guna iniciaron la planificación estratégica de la rebelión. Colman convocó a jóvenes con educación en español e inglés, así como a exmarineros con experiencia en otras culturas, con el fin de analizar la situación y diseñar estrategias de resistencia frente al gobierno panameño, que se estallaría el 25 de febrero de 1925.

Tras la separación de Panamá de Colombia en 1903, las políticas hacia los pueblos indígenas estuvieron influenciadas por esta ideología colonial de “civilización y barbarie”. En un Estado proto-oligárquico-liberal aún en formación, los gobernantes adoptaron esquemas eurocentristas heredados de Colombia, reforzados por la influencia estadounidense en la modernización del país. La élite oligárquica buscó consolidar el territorio aplicando políticas de control ideológico, apoyadas por la Iglesia católica en los ámbitos religioso-educativo, político-jurídico y económico. Esto generó un conflicto con los Dule, un pueblo guerrero con fuerte cohesión cultural y territorial, a diferencia de otros grupos indígenas que fueron asimilados o desplazados.

Tras la visita, en 1904, de las autoridades guna al nuevo presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero, se establecieron lazos iniciales con el gobierno. En 1906, se envió a un grupo de jóvenes a la ciudad capital para recibir educación. Sin embargo, fue en 1907, con la llegada del sacerdote jesuita Leonardo Gassó, cuando se implementó una política de evangelización en la región, utilizando a los jóvenes que habían estudiado en la comunidad como agentes de cambio de sus propias comunidades, en especial en Yandub y Aggwanusadub donde surgieron los primeros conflictos debido a la evangelización forzada a niños y jóvenes. Tanto la Iglesia católica como la bautista buscaban monopolizar la educación y la conversión religiosa, imponiendo la renuncia a la espiritualidad ancestral guna.

Por otro lado, el gobierno, bajo ese marco ideológico colonial, había implementado la Ley 59 de 1908, denominada “Ley de Civilización de Indígenas”, que promovió la creación de escuelas y la concesión de becas para jóvenes guna en la ciudad capital. Su objetivo era integrarlos a la sociedad panameña bajo un modelo de asimilación en detrimento de su cultura. Durante la administración de Belisario Porras, el gobierno había implementado un sistema de control político sobre los territorios indígenas. En 1912, se promulgó la Ley 56 del 28 de diciembre, que promovía la “reducción a la vida civilizada de las tribus bárbaras, semi-bárbaras y salvajes”. Ese mismo año, se estableció la Circunscripción de San Blas o Intendencia de San Blas, con la intención de fortalecer la presencia gubernamental en la región. (Bernal Castillo, 2025)

En comunidades de Narganá y Aggwanusadub, las políticas de control ideológico fueron aún más severas. En estas dos islas, según Bernal Castillo, se crean calles amplias, se elimina la casa del Congreso, se obliga a las mujeres solteras y casadas a bailar el típico a altas horas de la noche con los policías, se implanta el carnaval con reinados, luego se trató de expandir al resto de las comunidades guna.

También el gobierno panameño había promovido la explotación económica del territorio guna mediante concesiones a empresas estadounidenses y locales. En 1915, se estableció el Poblado Agrícola de Nicuesa, y en 1916 se otorgó otra concesión en el extremo oriental del territorio guna. Estas tierras fueron ocupadas por empresas extranjeras dedicadas a la explotación forestal, lo que provocó una fuerte resistencia de las comunidades indígenas afectadas. (Bernal Castillo, 2025)

Ante estas medidas ideológicas coercitivas del gobierno, desde la década de 1910, se comenzó a organizar una respuesta ante estas imposiciones. Bajo el liderazgo de Nele Kantule y Simral Colman, los guna iniciaron la planificación estratégica de la rebelión. Colman convocó a jóvenes con educación en español e inglés, así como a exmarineros con experiencia en otras culturas, con el fin de analizar la situación y diseñar estrategias de resistencia frente al gobierno panameño, que se estallaría el 25 de febrero de 1925.