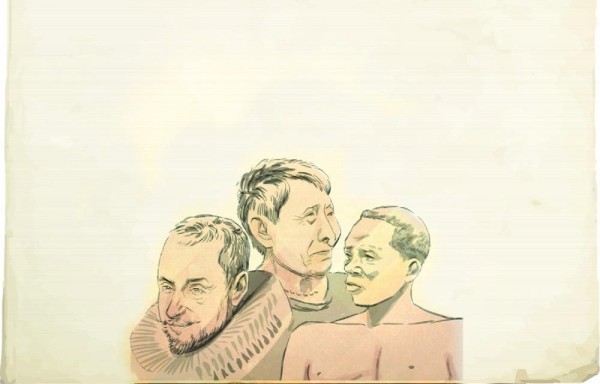

Indumentaria española, indígena y negros esclavos

- sábado 31 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Este modesto artículo busca abrir una vía interpretativa del proceso de construcción histórica de la identidad de los españoles que se asentaron a las orillas del océano Pacífico, a través del estudio de la indumentaria en su dimensión simbólica y desde su carácter dialéctico: como un signo marcador de pertenencia al contexto socio-cultural dominante, además del carácter de resistencia, es decir, una forma de adaptación al medio tropical del istmo panameño extremadamente caluroso y malsano. Para ello es necesario estudiar distintas situaciones de interacción étnica entre españoles, criollos, negros e indígenas a fin de demostrar cómo se conformaba la sociedad colonial en el contexto de la indumentaria, porque los españoles trasladaron a América todo el universo simbólico europeo, conformado por una visión medieval que España todavía no lograba superar del todo en el siglo XVI y XVII. Por ende, el pudor marca la forma de vestirse de los europeos aunque éste no era un valor o un sentimiento compartido por los indígenas cuya indumentaria era práctica, porque les servía para resguardarse de las inclemencias del medio tropical caluroso, o de picaduras de mosquitos o decoraciones atractivas a sus semejantes como adornos de plumas, collares, tatuajes en el cuerpo.

Los conquistadores españoles, de acuerdo con las crónicas de finales del siglo XV, vieron la ausencia de indumentaria de los indígenas como desnudez cultural o falta de identidad.

Ese contraste de dos mundos generó los prejuicios culturales basados en la indumentaria y que se estableció en toda la sociedad colonial. Precisamente, porque los europeos no eran muy dados a la limpieza corporal y solían vestirse a la usanza del clima europeo. Desde el punto de vista sociológico, la indumentaria marcaba la diferencia social de los individuos. Los criollos se consideraban por encima del resto de los mestizos, negros e indígenas cuya vestimenta reflejaba su estatus social. El vestido elegante, por tanto, era un símbolo de estatus social que indicaba que se pertenecía a un grupo social y no era algo que se elegía sino que se determinaba por el color de la piel. Sobre todo las mujeres estaban más sujetas a no usar determinadas prendas, ni las campesinas lo que llevaban las señoras.

En el traje de los hombres hay más influencia hispana que en el de las mujeres, probablemente por ser ropa más práctica y más sobria, teniendo en cuenta los cánones masculinos peninsulares del siglo XVI que consistía en los sobre pantalones de lana, abiertos casi hasta el muslo, de manera que al andar se veía el pantalón blanco o de rayas que se usaba debajo. Según Alfredo Castillero escribe, ‘los jubones eran una especie de chaquetín de hombre o de mujer, de medio cuerpo arriba, ceñido y ajustado, con faldillas cortas. Las saya consistía en una falda larga de mujer con pliegues, desde la cintura a los pies'.

Mientras, la vestimenta de las mujeres era más recatada, de acuerdo con las exigencias morales de los espacios donde visitaban. Especial cuidado en ello lo pusieron los criollos, ya que la vestimenta era una marca diferenciadora que les servía para marcar diferencias y establecer su superioridad social y de poder.

En el contexto de la sociedad colonial hispanoamericana, la indumentaria criolla representa la sociedad esclavista como es el caso del Caribe y las Antillas, incluyendo Brasil donde la vestimenta de los esclavos es muy similar. Una camisola de algodón burdo con tres aberturas para la cabeza y los brazos. Por el contrario, los esclavos y sobre todo las esclavas de servicio doméstico no podían llevar esa ropa tan poco recatada, semitransparente, no era decorosa.

Las mujeres blancas imponen a las criadas negras un tipo de vestido que tape bien del cuello a los pies, austero, con mangas largas y sin adornos. Pero al pasar los siglos, algunas esclavas pudieron lograr su libertad y tener cierta ascensión social, y las esclavas se visten con ropa de colores vivos y abalorios que les dan mayor vistosidad a su atuendo.

En el libro de Mario José Molina (2019) El legado histórico de Panamá La Vieja, cuando se refiere a la ropa de vestir de una mujer de la élite, destaca algunos elementos correlacionados con el vestuario actual de la pollera, como las sayas, incluso la basquiña, traje o chaqueta correspondiente al vestuario típico tradicional de la mujer chiricana como elementos derivados de los vestuarios de la mujer blanca criolla o española y de las negras o mulatas libres de la época colonial'. (p.130)

Sin embargo, como lo señala Ismael Sarmiento en su obra ‘Cuba entre la opulencia y la pobreza: en el vestir es donde se puede distinguir los rasgos diferenciados de cualquier sociedad y las características de los individuos que la componen'. Y eso, en cierto modo, sigue siendo de actualidad.